|

Avant-propos.

Comme

pour beaucoup de villes importantes situées sur les

frontières du nord et de l'est, les hauteurs dominant

Grenoble sont occupées par des forts qui en assuraient

la défense.

Citadelles

oubliées d'un désert de tartares aux portes

de la ville, les forts de Grenoble, qui attendirent en vain

d'accomplir les missions pour lesquelles ils avaient été

construits, furent édifiés à la fin

du XIXème siècle. Ils assuraient la continuité

défensive des enceintes bastionnées qui avaient

protégé la ville durant trois siècles

et appartenaient à un système général

cohérent issu d'une évolution de l'armement

qui remettait en cause les préceptes de défense

acquis jusqu'à ce moment là. Confirmant une

fois encore, l'éternelle lutte entre l'épée

et le bouclier. Ce changement tactique fondamental était

la conséquence de l'évolution des techniques

d'armement qui avaient trouvé un point d'orgue, provisoire,

avec l'apparition au cours de la décennie commencée

en 1850 du canon rayé.

L'évolution

des techniques.

Après

plusieurs siècles au cours desquels l'évolution

de l'armement ne porta que sur des changements mineurs,

c'est au milieu du dix neuvième siècle qu'une

amélioration particulièrement importante de

l'armement va modifier totalement l'aspect des systèmes

défensifs. Au cours de la décennie commencée

en 1850 apparaît le canon rayé qui augmente

la vitesse, la précision et la portée des

projectiles : 6 km au lieu de quelques centaines de mètres

peu d'années auparavant.

Autant

de nouvelles données qui rendent obsolètes

les fortifications bastionnées, dont les préceptes

datent bientôt de trois siècles, que pourtant

l'on construisait encore dans les années 1840 et

pour lesquelles subsistaient encore à ce moment là

de nombreux partisans.

Des

précurseurs.

Les

arguments qui pouvaient être opposés aux tenants

de la fortification bastionnée étaient pourtant

nombreux et avaient déjà eu un siècle

plus tôt un partisan de choix puisqu'il s'agissait

du Marquis de Montalembert - 1714 - 1800.

Deux orientations essentielles permettent de se faire une

idée des divergences :

La première

est de considérer que le point faible de la place

bastionnée est dûe à la position de

l'artillerie, qui mise en batterie à l'air libre

sur des bastions, peut être facilement détruite.

Afin d'y remédier, Montalembert, prenant exemple

sur les travaux que Dürer - 1471 - 1528

- plus connu comme peintre et graveur que pour ses talents

de fortificateur, auteur pourtant de remarquables

"instructions sur la fortification des villes, bourgs

et châteaux" publiées en 1527 à

Nuremberg, envisage après avoir critiqué les

systèmes de Vauban, la fortification "perpendiculaire"

faisant face à l'ennemi par la construction d'enceintes

au tracé polygonal comprenant des ouvrages casematés

ventilés dans lesquels sera dissimulée l'artillerie.

Pour

la seconde, certainement la plus contestée par les

officiers du Génie, Montalembert envisage les progrès

que pourrait faire l'artillerie et préconise de construire

des ensembles fortifiés à l'extérieur

des villes, en barrant les voies d'accès, d'ouvrages

dont les feux s'épauleraient.

|

|

|

Reproduction

des ouvrages de défense proposés par

Albert Dürer dans "l'instruction sur la

fortification des villes, des bourgs et des châteaux"

paru en 1527 à Nuremberg et réédité

en 1870 à la suite d'une traduction historique

et critique de A. Ratheau, chef de bataillon du Génie.

Les

dessins représentent l'élévation

des façades et une coupe d'un "tourrion"

que Dürer proposait d'édifier en périphérie

des villes pour les protéger. On ne peut s'empêcher

de rapprocher ces vues en élévation,

aussi bien pour l'extérieur que pour les coupes

intérieures, des forts édifiés

au XIXème siècle.

|

Ces innovations, provenant d'un officier ayant choisi comme

arme l'artillerie n'eurent pas l'aval des officiers du Génie

de l'époque à qui elles apparaissaient comme

dépassées. Il est nécessaire à

ce sujet de préciser que ce rejet n'était

pas sans raison, puisque les forts que l'on proposait s'érigeaient

tels des châteaux forts et n'étaient pas encore

dissimulés, comme cela sera le cas après 1870.

Refusées

en France, les théories de Montalembert, qui

pouvaient s'appliquer aussi bien à la défense

des villes qu'à celles des voies de communication.

ne reçurent pas l'accueil qu'elles auraient mérité

et hormis quelques essais autour des ports de guerre entre

autre à Toulon au mont Faron elles furent en France,

en général rejetées cependant qu'à

l'étranger elles trouvaient quelques applications,

notamment après sa mort par la construction en Savoie

- alors sous la dépendance Austro-Sarde -

du barrage de l'Esseillon dont les travaux s'échelonnèrent

de 1820 à 1833. Et le principe en sera repris, plus

tard, après que l'on eut abandonné l'idée

de construire des tours.

On le

voit, les polémiques autour des fortifications et

des systèmes de défense sont de toutes les

époques et se poursuivront dans les années

1860 au delà des frontières, lorsqu'un officier

allemand, M. de Zastrow, trouva que Montalembert

s'était fortement inspiré de Dürer.

Cependant, pour compléter une vision imparfaite de

la situation des systèmes défensifs de cette

période, il faut savoir que la fin du dix huitième

siècle et le début du dix neuvième

furent surtout marqués par l'évolution de

la poliorcétique liée à

l'utilisation de l'artillerie montée, consécutive

à l'allégement des canons, dûe à

Gribauval, dont l'efficacité est démontrée

par les campagnes de

la Révolution puis de l'Empire.

|

Les

photographies de cette page représentent les

forts de l'Esseillon en Savoie.

Sur

la photo ci-contre au premier plan : la Redoute Marie-Thérèse

et au-dessus des rochers surplombant une impressionnante

paroi à pic : le fort Victor-Emmanuel, lui-même

dominé par le fort Charles Félix.

|

|

|

|

La

photo latérale représente la redoute

Marie-Thérèse avec ses importantes embrasures

à canons, avant que ne soient entrepris les

très importants travaux de restauration dont

les forts de l'Esseillon sont l'objet.

|

Les

premiers forts de ceinture.

En 1830,

malgré les divergences d'opinion entre les tenants

de la fortification bastionnée et les novateurs,

souvent aggravées par les échos provenant

de l'étranger, Adolphe Thiers en accord avec

Louis-Philippe fera entreprendre à Paris la

construction des forts de ceinture et c'est quelques années

plus tard, de 1840 à 1845 que furent édifiés

les seize forts protégeant Lyon.

L'évolution

stratégique.

Ces

divergences ne sauraient faire passer sous silence deux

autres raisons de la désaffection de la fortification

bastionnée qui malgré tout sera conservée

autour des villes qui en sont dotées pour assurer

un réduit de défense en cas d'attaque soudaine.

La première

est en partie dûe au mode de recrutement qui va voir

le jour après 1871. Le Service Militaire rendu

obligatoire permettra d'avoir sous les drapeaux autant d'hommes

que l'on souhaitera, et d'aligner devant une enceinte bastionnée

une armée suffisamment importante pour en faire le

siège.

Pour

la seconde le réduit bastionné délimite

en effet un espace restreint dans lequel ne peuvent se mouvoir

des réserves de troupes permettant d'organiser une

contre offensive. Et il peut être très facilement

pris sous les feux concentrés des batteries ennemies

empêchant toutes sorties.

Dès

lors, l'avantage de la fortification par forts détachés

devient incontestable, puisque tout en assurant la défense

des points de passages obligés, il permet de préparer

sur des plus grands espaces tout en les dissimulant aux

assiégeants des troupes de contre-attaque.

Cependant

la somme de connaissances qu'avaient les officiers du Génie

et de l'Artillerie ne servit pas à grand chose. Puisque

la guerre de 1870 consécutive à des erreurs

diplomatiques, suivie par une défaite causée

par l'impréparation de l'armée française,

démontra que le renforcement des fortifications existantes

et l'apport de quelques forts détachés ne

correspondaient plus à une protection suffisante.

Toutefois

l'expérience acquise au cours de cette guerre, mais

surtout après celle-ci, alors que Séré

de Rivières commandait les forces versaillaises

qui s'empareront des forts de Paris tenus par la Commune

permettra aux spécialistes du Génie de dégager

les principes d'une modification de ces ouvrages et de notre

défense.

Le

système Séré de Rivières".

Le système

Séré de Rivières, la plus importante

organisation de défense jamais élaborée

jusqu'alors dans notre pays - puisque pour les frontières

du Nord et de l'Est pas moins d'environ cent quatre vingt

dix forts et petits ouvrages, ainsi que plus de deux cent

cinquante batteries seront construits contre vingt six places

fortes édifiées et une quarantaine remaniées

par le grand Vauban - qui constituera un nouveau

"pré carré" découle

des principes suivants:

Couvrir sur chaque frontière, la mobilisation, la

concentration et les formations de combat des armées.

Couvrir sur chaque frontière, la mobilisation, la

concentration et les formations de combat des armées.

Canaliser les débouchés de l'attaque ennemie

en des points de passage obligé.

Canaliser les débouchés de l'attaque ennemie

en des points de passage obligé.

Soustraire le plus possible le sol national aux premières

opérations.

Soustraire le plus possible le sol national aux premières

opérations.

Barrer les voies ferrées.

Barrer les voies ferrées.

Créer une deuxième ligne de défense

en prévision d'une rupture de la première.

Créer une deuxième ligne de défense

en prévision d'une rupture de la première.

Fortifier les objectifs principaux de l'ennemi.

Fortifier les objectifs principaux de l'ennemi.

Ces

principes entraîneront la création de rideaux

défensifs de 60 à 80 km de longueur, constitués

d'ouvrages :

assez rapprochés pour que les feux de l'artillerie

se croisent,

assez rapprochés pour que les feux de l'artillerie

se croisent,

assez forts pour exiger un siège,

assez forts pour exiger un siège,

assez petits pour être défendus par peu de

soldats,

assez petits pour être défendus par peu de

soldats,

et utilisant au maximum les difficultés du terrain.

et utilisant au maximum les difficultés du terrain.

Ces

rideaux seront donc constitués de forts au tracé

polygonal, dont les faces susceptibles d'être attaquées

seront protégées par des levées de

terre ou inscrite dans le profil du site. Ils comporteront

deux crêtes de feux concentriques, l'une pour l'artillerie

et l'autre pour les combats rapprochés réservés

à l'infanterie dont les défilements auront

été particulièrement étudiés.

Les

pièces d'artillerie seront installées à

ciel ouvert entre des traverses-hautes maçonnées,

couvertes de terre, qui les protégeront contre les

coups d'enfilade et les éclats d'explosion des projectiles,

et dont l'intérieur servira d'abri pour les servants

des pièces et de magasin pour le matériel

et les munitions.

Le flanquement

des fossés sera assuré par des pièces

d'artillerie placées d'abord à l'intérieur

de caponnières, puis plus tard dans des coffres de

contrescarpe. Ces forts comprendront de nombreuses constructions

- casernements, magasins, poudrières, etc...

- recouvertes par des maçonneries en voûtes

d'environ un mètre d'épaisseur, elles-mêmes

protégées par une couche de terre de plusieurs

mètres. Ces principes de défense resteront

valables pendant de nombreuses décennies. Dès

lors, ils seront repensés. Protégés

par des cuirassements et du béton et dotés

de tourelles en acier pour l'artillerie.

| La

carte ci-contre représente la frontière

de l'est de la France après la guerre de 1870,

avec, entourées de cercles rosés, les

zones d'implantation des forts du système défensif

conçu sous l'égide de Séré

de Rivières.

|

|

|

|

"Les

forts de Grenoble au XIXème siècle"

|

|

Le

Général Séré de Rivières.

Né

le 20 Mai 1815 à Aibi - Tarn - celui-ci sera,

après de longues études, reçu

en 1835 à Polytechnique d'où il sortira

en 1837 dans l'arme du Génie. Il prendra part

aux campagnes d'Afrique en 1841 et 1842 pour rentrer

en France en 1843 où il dirigera à Toulon

d'importants travaux.

Capitaine

au 1er Régiment du Génie, il deviendra

membre du Comité des Fortifications en 1848.

Chef de bataillon en 1858 au début de la campagne

d'Italie, il commandera la 8ème Division du

1er Corps du Génie à la tête duquel

il sera grièvement blessé et fait Officier

de la Légion d'Honneur.

|

|

|

|

A partir de 1861, après le rattachement de

la Savoie et du Comté de Nice à la France,

il réorganisera la nouvelle frontière

des Alpes, puis responsable de l'organisation du front

retranché de Metz avant d'être nommé

Directeur du Génie de Lyon en 1867 dont il

prépara la défense.

Général

en 1870, il commandera successivement le Génie

de la 1ère armée de la Loire, de l'armée

de l'Est puis le 2ème corps d'armée

de l'armée de Versailles.

Membre

du Comité de Défense en 1872 sous la

présidence du Maréchal Mac-Mahon, général

de division en 1874 et directeur du service du Génie

au Ministère de la Guerre, il entreprendra

l'élaboration du système de protection

des frontières qui portera son nom et sera

élevé à la dignité de

Grand Officier de la Légion d'Honneur.

Puis

en 1879 la victoire au sénat du parti Républicain,

entraînera l'épuration des cadres de

l'armée en majorité monarchistes. Et,

était-ce son comportement d'une cruelle intransigeance

lors de la chute de la commune, ou des investissements

de défense, considérés comme

outranciers par le gouvernement, il fût invité

à présenter une demande de mise en disponibilité.

Et il ne termina jamais le système de défense

qu'il avait imaginé, conçu, et commencé

de réaliser.

|

| |

Caractéristiques

générales.

S'ils

sont de formes différentes tous ces forts, pour s'adapter

aux sites sur lesquels ils sont édifiés et

aux missions qui leur étaient dévolues, sont

construits sur un plan sensiblement identique.

Par

leur conception, exempte encore des protections procurées

par les vastes chapes bétonnées et des tourelles

d'artillerie nécessités au moment de l'invention

de l'obus torpille, ils appartiennent à une première

série mise au point après 1870 par le commandement

du Génie. Entourés de profonds fossés

ils comportent souvent un corps de bâtiment central

ayant la forme d'un V largement ouvert qui assure une meilleure

protection aux coups et permet la multiplication des angles

de tirs. Ce bâtiment était destiné au

logement de la troupe, le plus souvent en chambrées

de quarante hommes, appelées communément casemates.

Le noyau

central était épaulé de part et d'autre

par des bâtiments plus petits pour recevoir le logement

des officiers, abriter divers services : cuisine, four

à pain, infirmerie, magasin pour le matériel

d'entretien, les communications, poudrières et munitions.

L'ensemble

de bâtiments ainsi constitué, s'ouvrait sur

une cour centrale où s'effectuaient les exercices

dont la vie militaire est émaillée. Cette

cour pouvait communiquer avec l'extérieur par l'intermédiaire

d'un petit bâtiment de garde dont la porte était

équipée d'un pont-levis permettant de franchir

le fossé.

Les

bâtiments à un ou plusieurs niveaux étaient

constitués d'alvéoles couvertes en maçonnerie

voûtée de l'ordre d'un mètre d'épaisseur,

protégées par des chapes ciment ayant forme

de pente pour diriger les eaux d'infiltrations vers des

exutoires intérieurs et extérieurs permettant

leur récupération dans des citernes. Au-dessus

de ces voûtes prenaient place, espacées d'une

vingtaine de mètres, des alvéoles également

voûtées couvertes en maçonnerie de même

épaisseur. Ces alvéoles nommées "traverses-abris"

servaient pour abriter les servants des pièces d'artillerie,

le matériel et les munitions et, pour certaines,

de communiquer avec l'intérieur du fort par des escaliers.

|

|

|

Le

plan de masse du fort du Mûrier est, par sa

forme particulièrement pure, un exemple d'école

des forts construits après 1871 et avant l'intervention

de l'obus torpille.

|

L'ensemble de ces ouvrages était couvert par de grandes

levées de terre de plusieurs mètres d'épaisseur

qui étaient modelées et engazonnées

de manière à assumer le double rôle

de protection pour les coups directs et de pare-éclats

mais également de permettre la mise en batterie des

pièces d'artillerie dont le fort était doté.

Les levées de terre qui remplissaient ce rôle

de protection se prolongeaient sur la façade extérieure

des bâtiments jusqu'au bas du chemin de ronde soutenu

par le mur d'escarpe. C'est ce système de protection

qui donne le nom de casemate aux locaux de ces bâtiments.

Les

terres des parois du fossé étaient maintenues

en place par des murs de soutènement, côté

intérieur par celui d'escarpe et vers l'extérieur

par celui de contrescarpe.

Au niveau

du fossé, la protection rapprochée était

parfois assurée côté mur d'escarpe par

l'exhaussement de celui-ci, au-dessus du chemin de ronde

et le percement dans cette partie de mur - dit à

"la Carnot" - de meurtrières permettant

l'installation de tireurs aux fusils.

|

|

|

Coupe et façade schématique des forts

de la première génération permettant

d'apprécier l'important masse de terre de protection

accumulée entre les fossés et les casemates.

|

|

|

|

Mur

d'escarpe comportant des meurtrières pour tir

au fusil et des embrasures pour grenadage.

|

Les

caponnières, coffres d'escarpe et de contrescarpe.

Primitivement,

caponnière désignait dans la fortification

bastionnée un passage protégé permettant

de franchir le fossé entre la courtine de l'enceinte

et une demi lune. La protection pouvait être complète,

tel un tunnel, ou simplement constituée de glacis

disposés de part et d'autre d'un couloir à

ciel ouvert.

Les

caponnières de nouveau type qui apparurent au XIXème

siècle sont autrement plus élaborées

et constituent des sortes de bastionnets avancés

par rapport au mur d'escarpe. Elles pouvaient être

simples lorsque leurs feux flanquaient un seul côté

de fossé et doubles, lorsqu'elles flanquaient des

feux de leurs canons à balles puis de leurs mitrailleuses

des fossés opposés. Entre autres caractéristiques,

elles pouvaient être également munies, tels

les châteaux du Moyen âge pour la défense

rapprochée, de sorte de mâchicoulis surplombant

le fossé qui sont des trémies de grenadage.

Elles pouvaient être prolongées de part et

d'autre par des coffres d'escarpe comportant également

des embrasures de tirs. Ce système assez fragile,

puisque les façades sont sans protection de terre,

disparaîtra après les modifications des projectiles

et laissera la place à des coffres de contrescarpe

auxquels on accédait par des tunnels.

L'artillerie

et son fonctionnement.

Le

"nombre d'or" de la fortification, la portée

de l'artillerie.

Véritable raison d' être des forts, l'artillerie de forteresse

prenait place sur les espaces ménagés entre les traverses

abris protégées par des cavaliers de terre et les banquettes

de tirs.

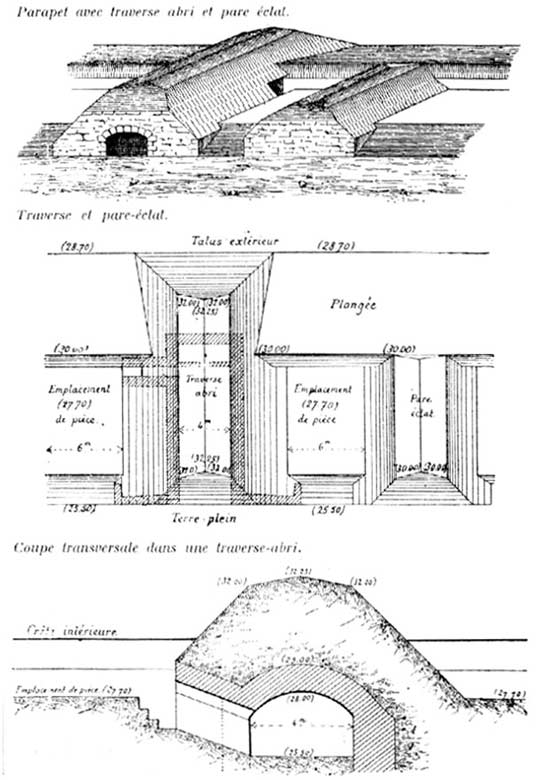

Schéma

de principe d'un emplacement de batterie à ciel ouvert,

sur cavalier d'artillerie…

Levées de terre que sont le parapet ou talus extérieur,

la traverse abri,

le pare-éclat qui protège également

des "tirs d'enfilade",

la rampe d'accès 2/3, de même rapport que les

dimensions du drapeau…

Aucune

écurie n'étant prévue sur place elle

était acheminée par des trains d'équipage

pouvant comporter jusqu'à 10 chevaux par canon. Ces

équipages regagnaient ensuite les casernes de la

ville. Une fois sur place les pièces d'artillerie,

canons de différents calibres, en fonction des emplacements

de tirs étaient, pour les grosses pièces de

155 ou de 120, disposées sur un plancher bois reposant

sur des chevrons, de manières à ne pas s'enfoncer

dans les terres de protection

|

|

|

Canon

de 155 et les servants nécessités pour

l'utilisation de cette pièce d'artillerie dont

le poids était de 2 235 kgs , posée,

afin d'assurer sa stabilité, sur une plate-forme

en bois d'un poids de 2 425 kgs. Les obus de 40 kgs

pouvaient atteindre leur cible à environ 7

200 m.

|

Les officiers de tirs positionnaient alors les pièces

en batteries selon des objectifs et des angles de tirs déterminés

à l'avance en fonction des points de passages obligés

de l'ennemi éventuel. La cadence de tir ne dépassait

pas un coup toute les deux minutes.

Flanquement

des fossés.

Outre

l'armement individuel, le flanquement des fossés

pouvait être assuré depuis les caponnières

ou coffres de contrescarpe par des canons à balles.

Cette bouche à feu - que l'on peut considérer

comme annonçant la mitrailleuse - était

composée de 25 tubes en acier entourés d'une

enveloppe en bronze. Les tubes de calibre 13 mm. étaient

rayés et chargés ensemble alors que le tir

était déclenché successivement par

25 percuteurs. Il existait également après

1879 un canon revolver constitué de 24 tubes rayés

de pas différents permettant de couvrir par un feu

de salve toute une longueur de fossé.

|

|

|

Canon

à balles conçu par le Capitaine Reyffye,

aide de camp de Napoléon III.

|

Magasins à poudre.

Avant

1885, les forts ne contenaient comme munitions préparées

à l'avance, que les cartouches destinées aux

armes individuelles. Ces ouvrages devaient donc posséder

des locaux destinés aux magasins à poudre,

des dépôts de gargousses, de projectiles,

des ateliers de préparation des munitions, mais également

des magasins de matériel et des ateliers de réparations.

Les

magasins à poudre se devaient d'être facilement

accessibles depuis les lieux de préparation, mais

également d'être établis de manière

à assurer une protection contre les coups de l'ennemi,

de façon à mettre la poudre à l'abri

de l'humidité. Ils sont en général

de forme rectangulaire avec des murs d'environ 1,00 m d'épaisseur,

couverts par une voûte de même épaisseur,

laquelle est surmontée de plusieurs mètres

de terre assurant une protection efficace

Le

plancher bas est en général construit en hourdis sur poutrelles

métalliques revêtu d'une chape hydrofuge faite avec un mastic

bitumineux. Au-dessus de ce premier plancher, un parquet

en chêne sur lambourdage permet d'assurer une double circulation

d'air. Afin d'éviter tout risque d'étincelles, toutes les

pièces métalliques sont faites en cuivre ou en zinc. La

ventilation est assurée par des ouvertures débouchant dans

des cheminées protégées extérieurement par des claims,

ainsi que par des ouvertures latérales en chicane permettant

les entrées d'air.

| L'éclairage

artificiel bien nécessaire était obtenu

par des lampes à réflecteurs - type celles

utilisées par les chemins de fer, elles étaient

mises en place dans des chambres d'éclairage

aménagées dans l'un des couloirs de desserte

et qui ouvraient avec des verres dormants sur l'intérieur

de la poudrière.

Enfin les magasins à poudre étaient

surmontés de paratonnerres dont les tiges amovibles

étaient enlevées en temps de guerre.

La poudre était enfermée dans des caisses

en zinc d'une contenance de 50 kg et recouvertes dans

une enveloppe en bois.

|

|

| Intérieur

d'une poudrière : en partie basse, trace du plancher

support alors que s'ouvrent en haut du mur frontal la

ventilation haute et de part et d'autre les chambres

d'éclairage. |

|

Afin

d'assurer au maximum la sécurité, la poudrière ne communique

pas directement avec les autres magasins ou ateliers de

préparation mais seulement par l'intermédiaire de couloirs

ou de vestibules.

Les

dépôts de gargousses et de projectiles

chargés étaient installés à

proximité des remparts d'utilisation et donnaient

parfois lieu à l'établissement d'une traverse

abri communiquant avec l'intérieur par une gaine

verticale équipée d'un monte charge manuel.

Les

Transmissions.

Si l'artillerie

était essentielle, l'autre point important concernait

les communications, indispensables au bon fonctionnement

de l'ensemble défensif.

Tout

au début les transmissions étaient assurées

par le télégraphe optique dont les

portées variaient en fonction des types d'appareils.

Pour les plus performants destinés à être

placés dans les forteresses, les portées pouvaient

atteindre 120 km. Enfin plus tardivement il fut installé

des lignes téléphoniques

|

|

|

Equipe

de transmetteurs autour de l'appareil de télégraphe

optique

|

Afin de pallier toute défaillance éventuelle

du matériel ou de surmonter une période de

mauvais temps, les places importantes étaient équipées

de colombiers militaires relevant également des autorités

locales du Génie. Le service était assuré

par des sapeurs colombophiles qui soumettaient leurs

pensionnaires à un entraînement en pratiquant

des échanges entre les places. Autre particularité

de ce service, les sapeurs colombophiles ont pu vendre la

"colombine" - fiente de pigeon

- à leur profit auprès d'agriculteurs qui

utilisaient ces déjections comme engrais, jusqu'en

1917 ou l'Etat par le ministère de l'agriculture

décida que le produit de ce ramassage devait revenir

à ses caisses et serait désormais attribué

par adjudication publique.

La

vie à l'intérieur des forts.

La vie

à l'intérieur des forts était bien

évidemment différente de celle que pouvait

avoir les soldats à l'intérieur des dernières

casernes construites à la même époque

dans les villes et qui comportaient des chambres à

24 lits, des espaces réfectoires et des lavabos.

Les

forts qui constituaient un point d'appui important du système

défensif ne servaient que de cantonnement passager

à des compagnies destinées à être

relevées périodiquement en cas de conflit.

Bien qu'ayant tout le nécessaire, la vie des officiers

et de la troupe y était très spartiate.

En règle

générale, les parties supposées être

les moins exposées aux feux de l'ennemi abritaient

le commandement, les chambres des officiers, les dépôts

de matériels, de vivres, cuisine, four à pain,

infirmerie et citerne d'eau. La partie se trouvant sous

les traverses-abris constituait les casemates destinées

au logement de la troupe. Chacune des casemates pouvait

abriter 40 hommes.

Cependant,

il n'y a pas de réfectoire, ni même de table,

les soldats qui avaient parfois un tabouret mangeaient dans

leur chambre sur une tablette de bois rabattable qui était

fixée au lit.

Le chauffage

était assuré par des poêles à

charbon en fonte dont l'évacuation des fumées

se faisait souvent par des tuyaux métalliques raccordés

à un trou communiquant avec l'extérieur. Des

systèmes plus perfectionnés de type chauffage

à air chaud avec évacuation de l'air vicié

en partie supérieure verront le jour dans les projets

du Génie, mais ne seront jamais généralisés.

|

|

| Coupe

schématique montrant le système de chauffage

par air chaud, imaginé par le service du Génie

et appliqué au fort de Comboire. Le conduit de

fumée jumelé parcourt la quasi totalité

de la longueur de la casemate dans une gaine maçonnée

munie d'ouvertures au-dessus des lits de manière

à diffuser la chaleur. Cette approche moderne

de diffusion de la chaleur a été souvent

utilisée et avait retrouvé un nouvel essor

dans les années 1960 à partir de poêle

au fuel. |

L'ameublement des casemates ne comprend que des lits à

4 places en plancher de bois, avec tablettes rabattables

pour prendre les repas, et râteliers d'armes

permettant de suspendre les fusils horizontalement. Entre

les lits prennent place des planches à bagages.

Les

cuisines sont assez bien équipées, dotées

de fourneaux fixes avec hottes et cheminées d'évacuation,

leur équipement comprend des marmites permettant

de cuire jusqu'a 800 l. de soupe, des percolateurs permettent

de préparer plusieurs dizaines de litres de café.

Sauf

cas particuliers, les forts comprennent des fours à

pain permettant d'assurer la préparation des rations

quotidiennes de plusieurs semaines.

Les

sous-officiers sont logés dans des chambres analogues

à celles des hommes de troupe, en lits à 2

étages mais seulement 1 place par lit.

Les

officiers sont parfois logés en chambres individuelles

qui servent également de bureau, toutefois lorsque

l'une d'entre elle est disponible, elle sert de salle à

manger dans certains forts. Les officiers, les sous-officiers

et la troupe se nourrissent au même ordinaire.

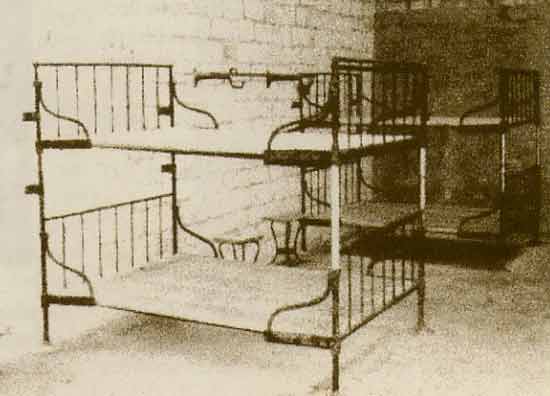

Lit à deux étages pour quatre soldats,

comportant un support en bois sur lequel était

posé un matelas en crin.

Les lits étaient fixés aux murs de la

casemate par des pièces métalliques

que l'on peut encore apercevoir dans certains locaux. |

|

|

| |

|

|

|

|

Lits jumelés

à 4 places sur deux niveaux avec sommiers bois

- reconstitution avec les lits d'époque au

fort du St Eynard.

|

Les zones de servitude.

Enfin,

si ces forts apportaient aux villages à proximité

desquels ils étaient construits un surcroît

d'activité dû à la présence de

la troupe, ils exerçaient une lourde contrainte pour

les terres qui les entouraient par la création de

zones de servitude.

Celles-ci

s'appliquaient, conformément au décret du

10 Aout 1853, sur les propriétés comprises

dans trois zones commençant toutes aux fortifications

et s'étendant respectivement sur des distances de

250 ; 487 ; 584 et 974 m suivant les places, et toute construction

neuve de maisons, clôture et autres bâtisses,

ainsi que toutes réparations, transformations ou

modifications qu'elle qu'aient pu être la cause étaient

soumises à l'avis de l'autorité militaire.

Tout manquement à ces règles pouvait faire

l'objet de procès-verbaux de constatations dressés

par les gardes du Génie et entérinés

par le Maire ou le Juge de paix.

|